知らない場所、夜間でも方角を知る方法【北極星】

私達が星空案内をする際にまず最初に説明するのは北極星(実際には星座の歴史などを先に説明する場合もありますが)についてです。

北極星というのは北の方角でほぼ動かない星(天の北極に最も近い輝星)のことで、この星を見つけることで方角(北極星のある方向が北になる)を知ることができます。

その北極星、現在はポラリスと言う2等星です。

現在はと言ったのには意味があるのですが、それは後に説明します。

北極星の見つけ方

星空案内に際しては、まず北極星の探し方からお話するのですが、その見つけ方は2種類。

夏は北斗七星から見つける方法で冬にはカシオペア座から見つけます。

白樺高原では周囲に木々があり低い位置の星や星座などは見つけづらいので上記のように季節や時間帯によって変わります。

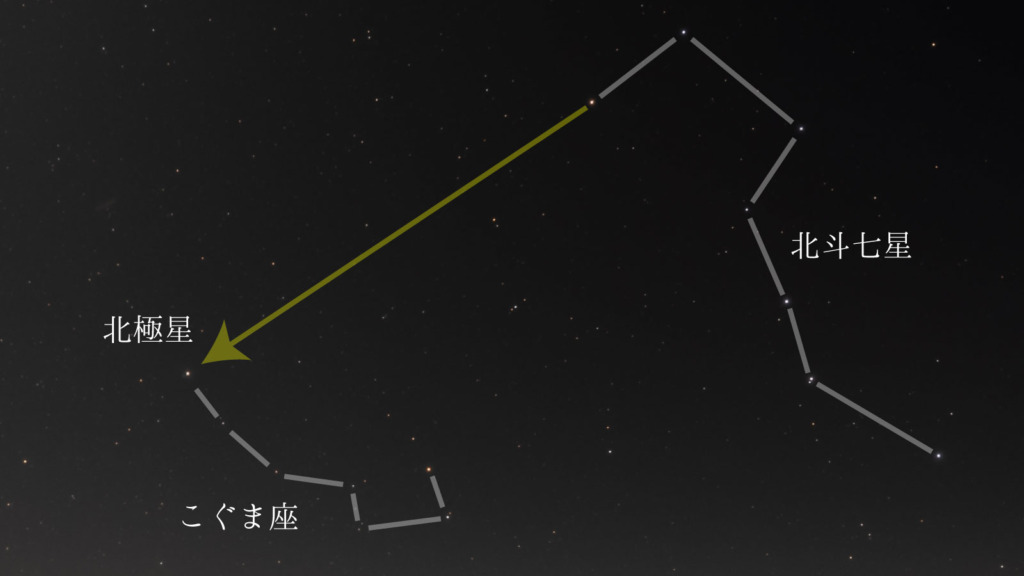

北斗七星を目印にして北極星を見つける方法

北斗七星は私のように50歳ちかい男性なら一番最初に覚える星の形と言って良いほどに有名です。

子供の頃に北斗の拳と言う漫画・アニメがあり(私が小学校のときにアニメの再放送を夕方みていた記憶があります)多くの人がこの漫画をもとに星に興味を持ったことでしょう。

この漫画の原作者『武論尊』さんは白樺高原のある立科町の隣、長野県佐久市出身で子供の頃から綺麗な星空を眺めていたことでしょう。

北斗七星はおおぐま座の一部で、大きな柄杓の形をしています。

※北斗七星について詳しくはまた別の記事でお話することとして、本題の北極星の見つけ方へ戻ります。

北斗七星は春から秋にかけて北の空に浮かんでいます。

この北斗七星を見つけたら柄杓の先端にあたる2つの星の間隔を約5倍にした先に北極星が輝きます。

カシオペア座を目印にして北極星を見つける方法

北極星を見つけるのは、上で説明したように北斗七星を使う方法が最もわかりやすいのですが、星の日周運動によって北斗七星が見づらい場合もあります。

夏の7月、8月頃の深夜には北斗七星は地平線のすぐ上の低い位置にあるため白樺高原からは木々に隠れてしまい見つけられません。

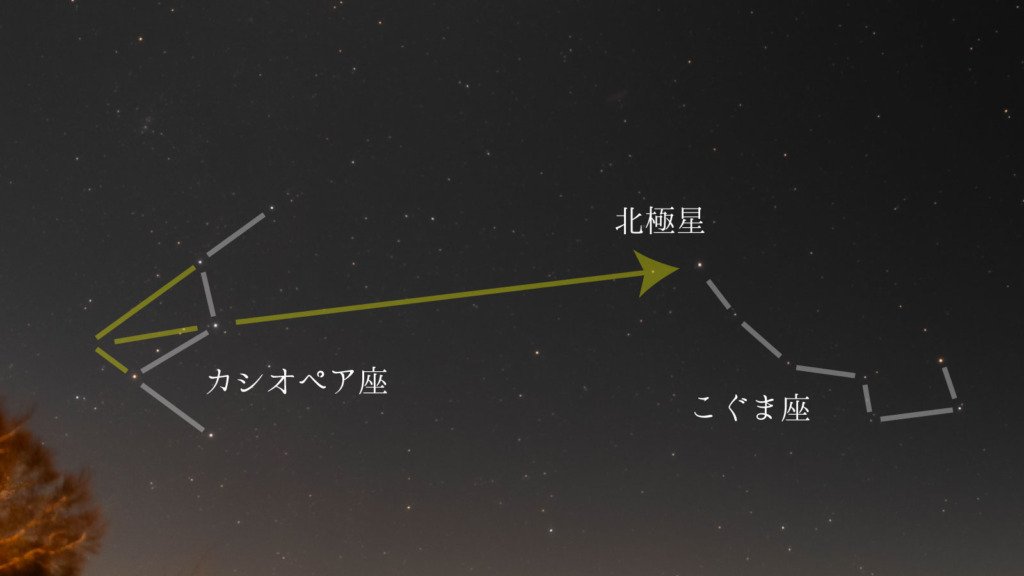

そんな場合にはもう一つの方法としてカシオペア座から北極星は探すことができます。

このカシオペア座は『M』もしくは『W』の形をした星座として知られています。

カシオペア座から北極星を探す方法は少〜し、ややこしいのですが、MやWの両端の線を伸ばし交差した点から中心にある星の間隔を約5倍します。

文字にすると分かりづらいですが下の画像を見てもらうと分かりやすいかと思います。

北極星は変わる!?

現在はポラリスという2等星が北極星

そもそも北極星というのは地球の地軸(自転軸:南極と北極を結ぶ)を北極側に伸ばした先にある恒星です。つまり星の日周運動は地球の自転からなる現象で、地軸の延長線上にある北極星はほぼ動かない星と言うことになります。

ただし、この地球の自転軸も変化すます。

お正月などに回すコマを思い浮かべてもらうと分かりやすいですが、コマの軸は一定ではありませんよね?軸がブレながら回っているはずです。

このコマの軸がブレる減少は地球にもあり、その軸のブレにより北極星は変わります。

約5,000年前、我々が知る星座の原型が生まれた頃、実は北極星は別の星だったのです。

この頃の北極星はりゅう座の尻尾の先にあるツバンと言う3等星だったのです。

また、いまから約12,000年後には織姫星としても知られること座のベガが北極星になると言われています。ベガは天の川に近い星ですので、この頃には夜の間中天の川が見られることでしょう。

約12,000年後、私達は生きていませんが、そんな星空を眺めてみたいとも思ってしまいますね。

コメント